当我们让语文课本走进生活,向我们的父辈祖辈请教,会发现脚下这片土地,藏着最生动、最深厚的语文教材。近日,酉一中高2028届“家乡文化生活调查”系列活动展示圆满落幕,一场关于家乡与传承的探索,交出了最美的答卷。

溯源:一堂寻根问祖的语文课

“你家的‘吊脚楼’有什么故事?”“妈妈最拿手的‘油香粑’是怎么做的?”“奶奶的‘西兰卡普织锦’藏着怎样的图案密码?”这些充满“酉阳味道”的问题,是酉一中高2028届语文组为同学们量身定制的“家乡文化生活调查”主题。

在语文老师的精心指导下,学生们化身“文化小记者”,走进家庭,深入街巷,用一次次访谈、一份份手抄报,完成了一次对酉阳家乡文化的深度探寻。

精彩回眸:“行走中的语文课堂”调查成果分享会掌声与感动交织

在周六的分享会上,同学们带来的不仅是成果,更是一个个充满烟火气与温情的酉阳故事。

那些深植于酉阳水土的发现

舌尖上的传承:家乡风味密码

“我妈妈是制作‘油香粑’的高手,她说以前外婆赶场,总要带上几个当干粮。”高一(2)班的王同学不仅记录了“油香粑”的做法,还分享了背后“赶场”的民俗。还有同学探寻了“绿豆粉”“米豆腐”的制作工艺,一份份家常食谱,串联起的是酉阳独特的美食记忆。

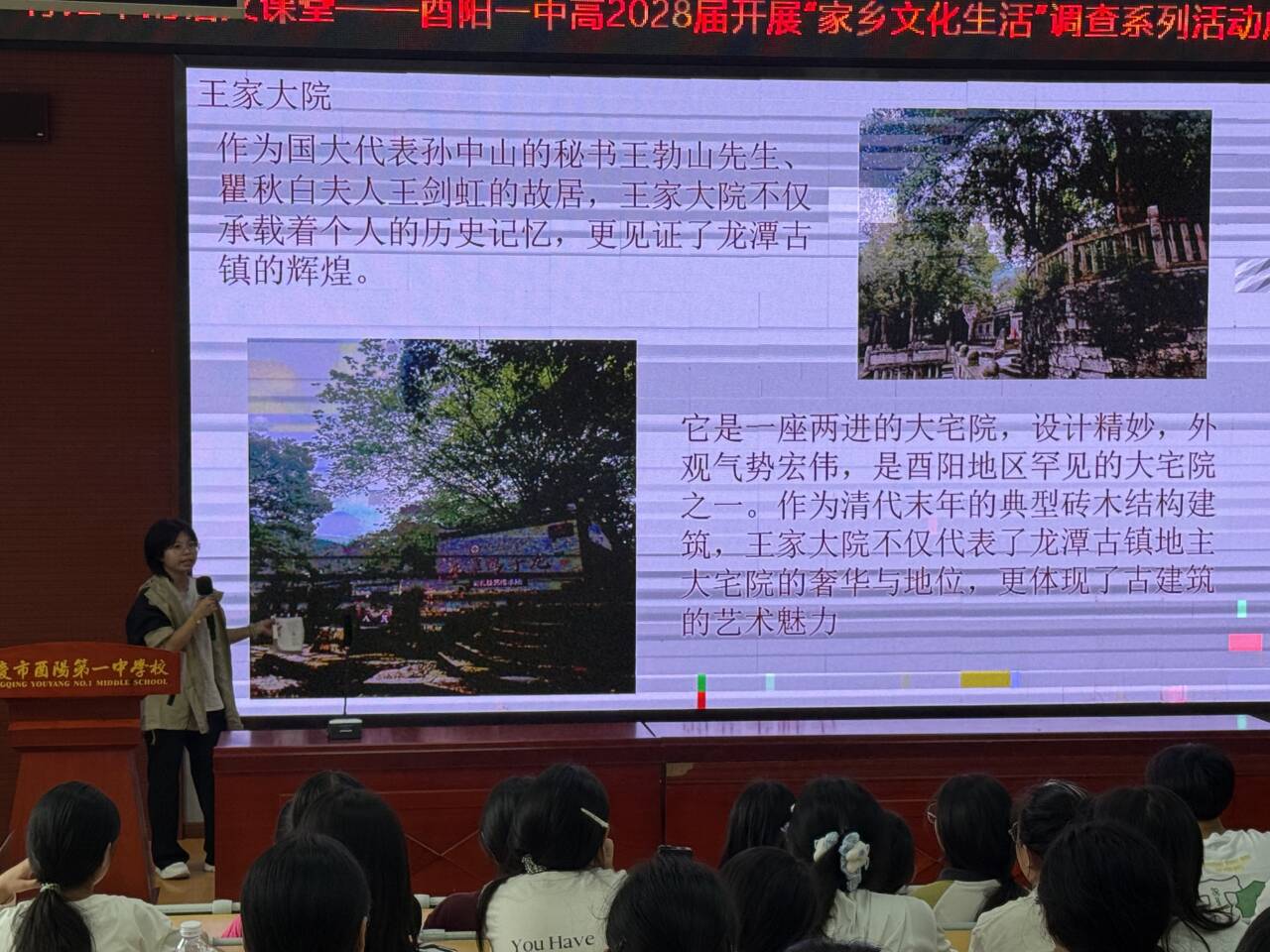

凝固的史诗:特色建筑里的家族史

高一(13)班的李同学,将镜头对准了自家的老吊脚楼。“爷爷说,这栋楼是曾祖父用山里的杉木一凿一斧建起来的,通风、防潮,依山就势。”他在分享中展示的老照片与建筑结构图,让同学们直观感受到了酉阳传统建筑的智慧与美感。

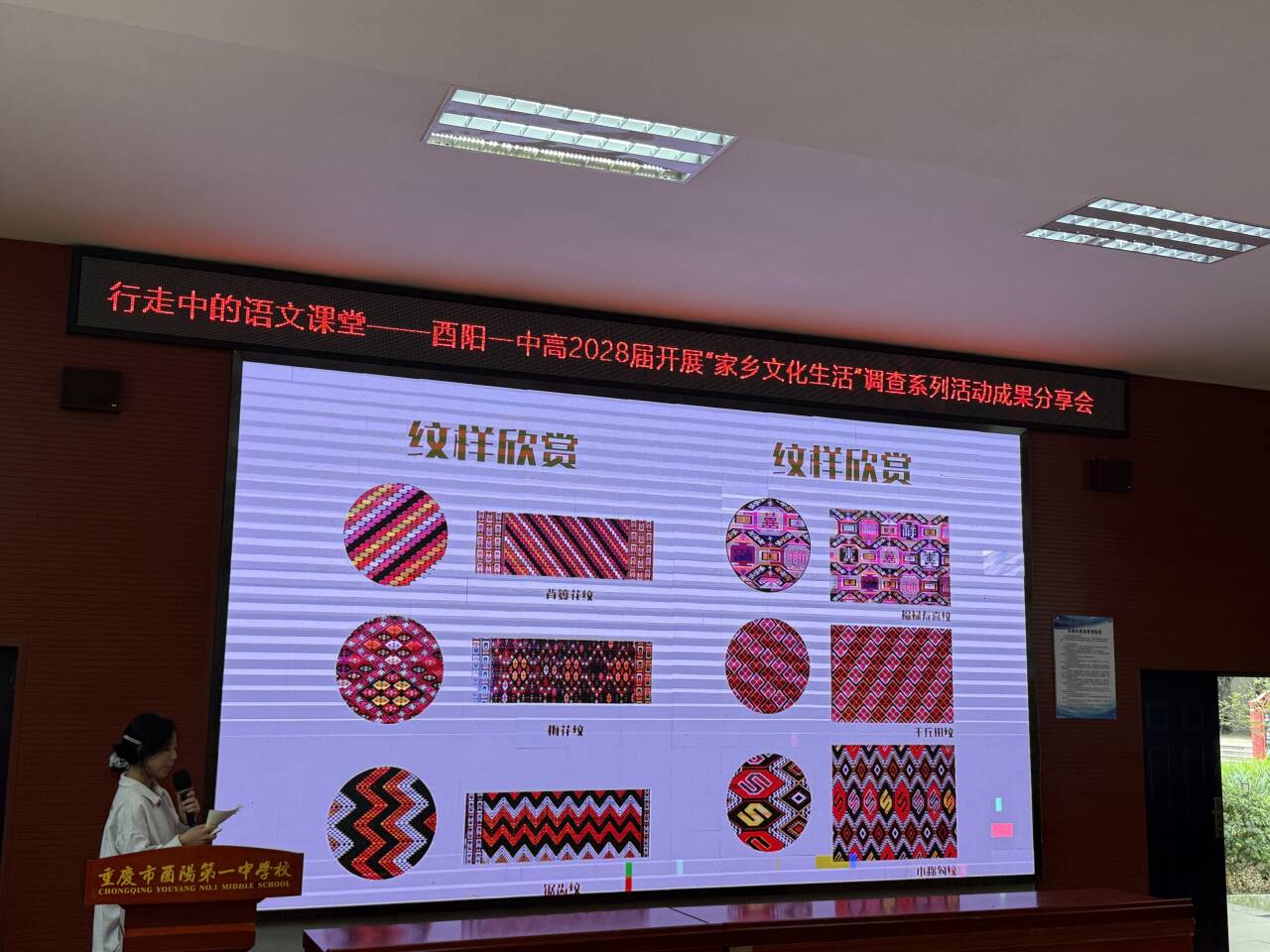

穿在身上的历史:服饰里的纹样故事

“我外婆珍藏着一块西兰卡普的织锦,上面的‘台台花’纹样,是土家族人对‘鱼’的崇拜,寓意‘子孙兴旺’。”高一(1)班的张同学,对手工艺充满兴趣,她将织锦上的纹样临摹下来,并解读了背后的文化寓意,让在场师生惊叹于本土服饰文化的绚丽深邃。

语文教师的匠心:从文本走向文化现场

“我们希望通过这次活动,引导孩子们发现,语文学习的场域无处不在——在长辈的乡音里,在家族的相册里,更在酉阳的每一道美食、每一栋老建筑里。”高一年级语文老师刘娜老师道出了活动初衷。

语文教师们不仅指导访谈技巧和报告撰写,更引导同学们思考文化现象背后的历史、情感与民族智慧,将语文核心素养的培养扎根于乡土文化之中。

视觉盛宴:手抄报成果展里的“浓缩酉阳”

教学楼前的手抄报展区,宛如一个微型的“酉阳文化博物馆”。同学们用画笔和文字,将调查所得精彩呈现。

特色作品掠影

学生们通过手抄报创作,实现了自我成长,并在文化探寻中坚定了文化自信。

未来展望:让语文学习扎根乡土

“生活是源,语文是流。”酉一中高2028届语文备课组长傅老师总结道,“这次活动让我们看到,当语文学习与脚下的土地紧密相连时,所迸发出的能量是无穷的。我们将继续探索并深化‘行走中的语文课堂’的践行模式,引导同学们做家乡文化的发现者、记录者和传承者。”

一次调查,一次探寻,连接的不仅是代际的亲情,更是年轻一代与本土文化的根脉。这,正是语文课最动人的延伸。(撰稿:冉雅/图片:高2028届语文备课组/编辑:冉惠/一审一校:侯军/二审二校:杨永超/三审三校:刘军)